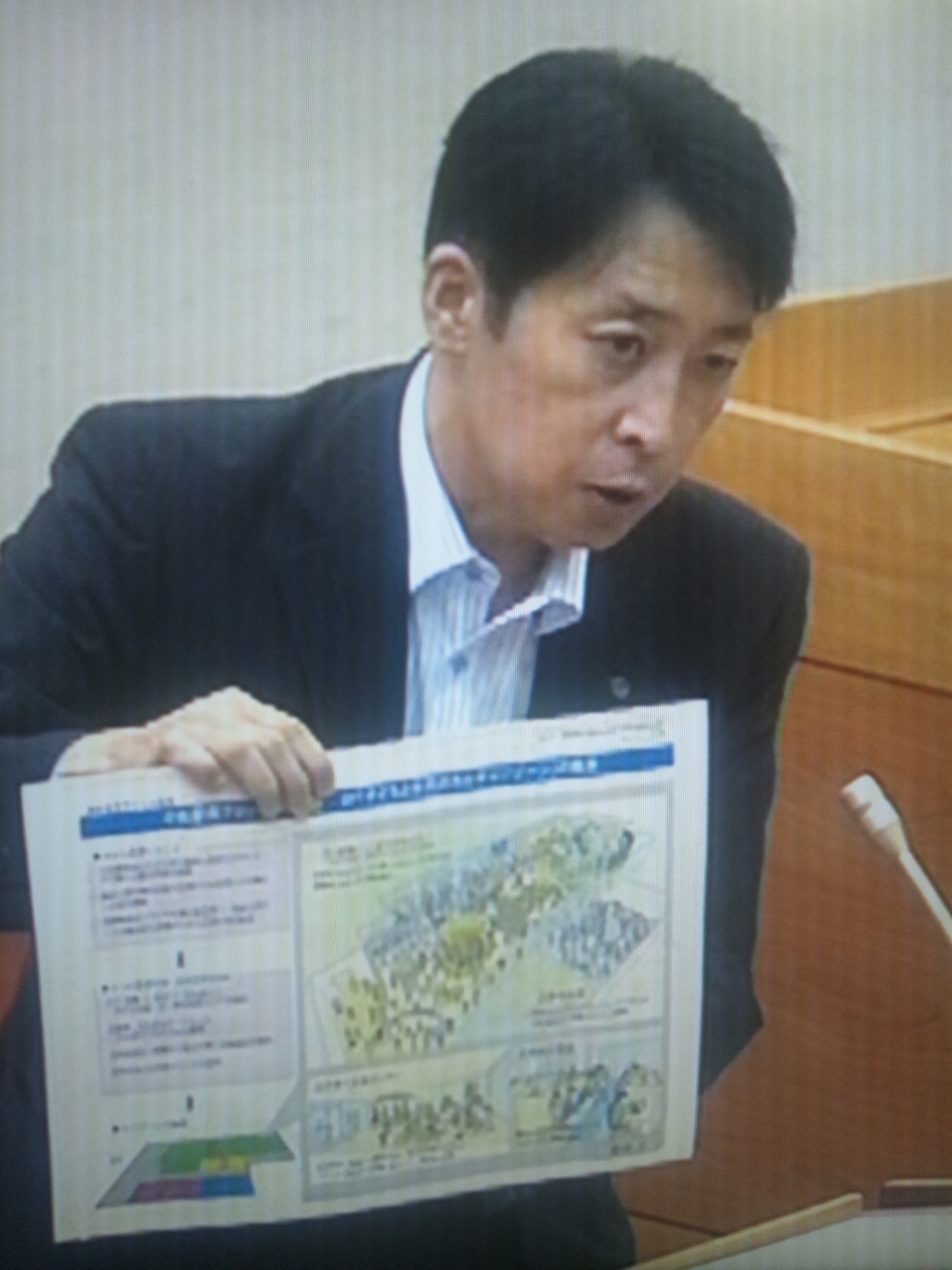

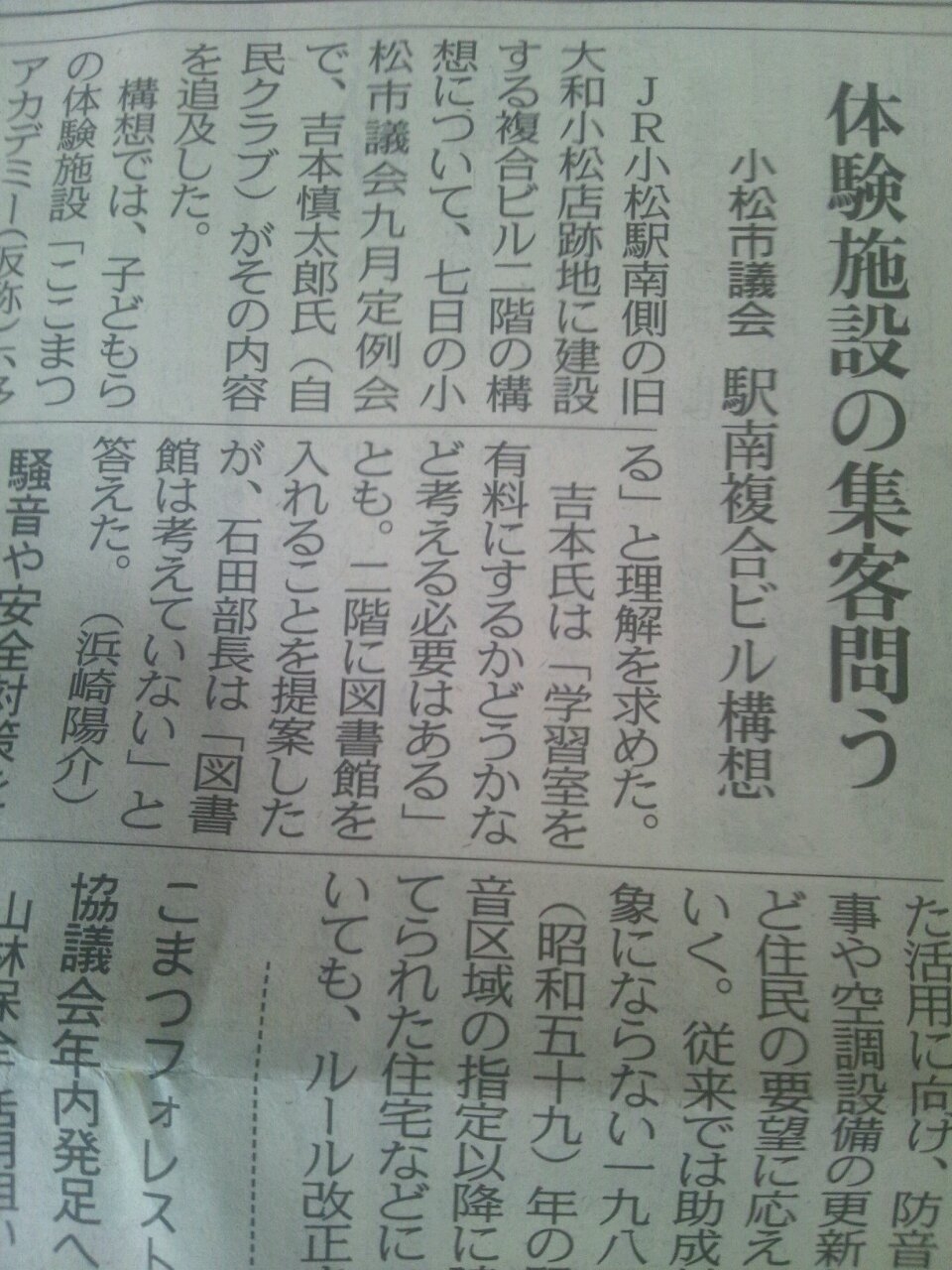

No.191 9月 福祉文教常任委員会

議案審議は2件。第64号 小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例について中関係部分、第68号 小松市子育てを支援する施設に関する条例の一部を改正する条例について の2件を審議し、全会一致で了としました。各部各課の報告事項は、サイエンスワールドについて、天井落下防止ネット設置工事の入札不調による授業等への影響について、中学校教科書採択結果について、全国学力状況調査結果について、子育て世帯臨時特例給付金の状況について、個人番号カードの申請受付について、等です。これらの報告事項に対して、活発な質疑応答が交わされました。