No.054 小松短期大学卒業式

こまつ芸術劇場うららにて。平成24年度 第24期 卒業生は、男子56名、女子46名の計102名。臨床工学ステージ26名、診療情報管理ステージ23名、IT &オフィスステージ15名、航空ビジネスステージ6名、生産システムステージ(一般)12名、生産システムステージ(リカレント)20名です。就職決定率は、91. 4%。皆様、ご卒業おめでとうございます!

HOME ≫ ブログページ ≫

こまつ芸術劇場うららにて。平成24年度 第24期 卒業生は、男子56名、女子46名の計102名。臨床工学ステージ26名、診療情報管理ステージ23名、IT &オフィスステージ15名、航空ビジネスステージ6名、生産システムステージ(一般)12名、生産システムステージ(リカレント)20名です。就職決定率は、91. 4%。皆様、ご卒業おめでとうございます!

新年度一般会計当初予算案等、議案31件、芦城小学校講堂改築費3億4540万円等、全会計合計873億8260万円を可決。追加提出された人事案件2件に同意致しました。今議会は、14議員が質疑質問。市長選挙を控え、タイトな日程の中でも、密度の濃い議論が交わされたのではないかと思います。

竜助町にある「松雲堂」。こまつ町家の発信基地として、イベント・展示会等、様々な活用がされています。先日は、ヨガ教室を開催。町家の佇まいに、ヨガのリズムが、絶妙にマッチしていました。皆さんも、形式にとらわれず、気軽に「松雲堂」を、ご利用ください。新たな発見があるかも?

芦城中学校66回目の卒業式。男子72名、女子66名の計138名の卒業生です。私達の頃とは、校舎も学生気質も様変わりしましたが、卒業式での涙は、いつの時代も変わりませんね。十五歳、旅立ちの時!皆さん、おめでとうございます!

議案第1号 平成25年度 小松市一般会計予算中関係部分、議案第7号 平成25年度 小松市工業団地造成事業特別会計予算、議案第12号 平成24年度 小松市一般会計補正予算(第5号)中関係部分、議案第24号 こまつビジネス創造プラザ条例について等、審議。経営モデルチェンジ支援制度について、環境王国認定自治体による商談会の出展について、「加賀赤絵展(小松会場)」の開催について各課より報告を受けました。尚、委員会開催中の午後2時46分、東日本大震災二周年に、哀悼の意を表し黙祷を捧げました。

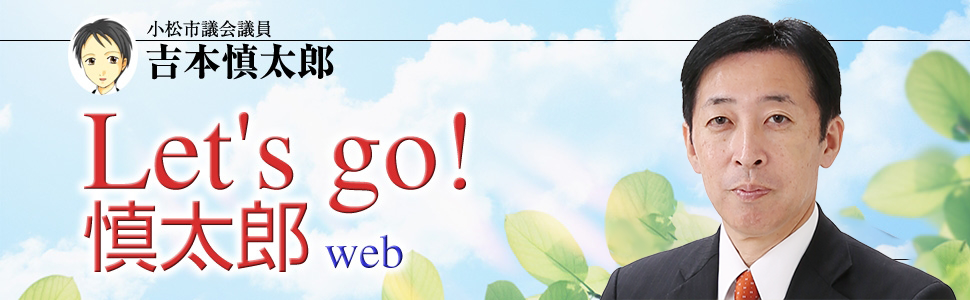

私が顧問をさせてもらっている、少年サッカーチーム「FC アレグリア」の卒団式が弁慶スタジアムでありました。監督・コーチからの贈る言葉、在団生からの贈る歌、卒団生から親御さんへの花束贈呈等、手作りの、真心と感動の、いっぱい詰まった式典でした。最後は、卒団生・在団生、皆で記念撮影。サッカーで培った「友情」・「信頼」をいつまでも忘れないでください!

小松市民センター小ホールにて。演劇鑑賞を通じて、子供達の成長を育んできた、小松おやこ劇場さんが、創立40周年を迎えました。記念鑑賞例会として、民俗芸能アンサンブル若駒による「ずっこけ狂言ばなし すっぱビリビリじゃぽん」を上演。子供達にも分かりやすい狂言の世界観を表現しており、大変面白かったです。(ステージ写真不可でした。残念!) これからも、「観ることの素晴らしさ」を子供達に伝えてほしいものです。

芦城小学校前 寺町交差点に、この度、カーブミラーを設置しました。小学校・地元から永年に渡り、要請されていたもので、このミラー1つで、ドライバーの歩行者への視点が、格段に良くなります。この場所を含む、芦城小学校東側部分の2道路は、新年度より、終日、車両の最高速度を30キロに引き下げる「ゾーン30」が、導入されます。「歩行者に優しいまちづくり」への第一歩ですね。

小松駅東にある「こまつの杜」。ダンプトラック930E の周りを、遠足でしょうか、沢山の園児が取り囲んでいました。少し奥まで足を延ばせば、今秋完成予定の、ひととものづくり科学館「サイエンスヒルズこまつ」が急ピッチで、建設工事中。さぁ、春がそこまで来ています!

本日、質問日初日。本当に久し振りに、初日1番目に質問致しました。詳しい内容は、また「議会質問要旨」にて、アップします。質問日は、明日も続きます。今週末には連合審査会も開催。かなりタイトなスケジュールとなります。

スマートフォンからのアクセスはこちら